黄花蒿

黄花蒿

黄花蒿基本信息

学名 Artemisia annua

别名 草蒿〔神农本草经(部分)],青蒿(神农本草经、中药俗称),臭蒿(日华本草),犱蒿(蜀本草),黄蒿(俗称),臭黄蒿(内蒙古),茼蒿(山西),黄香蒿、野茼蒿(江苏),秋蒿、香苦草、野苦草(上海),鸡虱草(江西),黄色土因呈(湖南),假香菜、香丝草、酒饼草(广东、海南岛),苦蒿(四川、云南),“沙拉翁”、“莫林一沙里尔日”(蒙语名),“好尼一沙里勒吉”(蒙药名),“康帕”(维吾尔语名),“克朗”(藏语名)

被子植物门 Angiospermae

双子叶植物纲 Dicotyledoneae

合瓣花亚纲 Sympetalae

桔梗目 Campanulales

菊科 Compositae

管状花亚科 Carduoideae

春黄菊族 Anthemideae

菊亚族 Chrysantheminae

蒿属 Artemisia

蒿亚属 Subgen. Artiemisia

艾蒿组 Sect. Abrotanum

黄花蒿系 Ser. Annuae (Rydb.) Poljak.

形态特征

一年生草本;植株有浓烈的挥发性香气。根单生,垂直,狭纺锤形;茎单生,高100-200厘米,基部直径可达1厘米,有纵棱,幼时绿色,后变褐色或红褐色,多分枝;茎、枝、叶两面及总苞片背面无毛或初时背面微有极稀疏短柔毛,后脱落无毛。叶纸质,绿色;茎下部叶宽卵形或三角状卵形,长3-7厘米,宽2-6厘米,绿色,两面具细小脱落性的白色腺点及细小凹点,三(至四)回栉齿状羽状深裂,每侧有裂片5-8(-10)枚,裂片长椭圆状卵形,再次分裂,小裂片边缘具多枚栉齿状三角形或长三角形的深裂齿,裂齿长1-2毫米,宽0.5-1毫米,中肋明显,在叶面上稍隆起,中轴两侧有狭翅而无小栉齿,稀上部有数枚小栉齿,叶柄长1-2厘米,基部有半抱茎的假托叶;中部叶二(至三)回栉齿状的羽状深裂,小裂片栉齿状三角形。稀少为细短狭线形,具短柄;上部叶与苞片叶一(至二)回栉齿状羽状深裂,近无柄。头状花序球形,多数,直径1.5-2.5毫米,有短梗,下垂或倾斜,基部有线形的小苞叶,在分枝上排成总状或复总状花序,并在茎上组成开展、尖塔形的圆锥花序;总苞片3-4层,内、外层近等长,外层总苞片长卵形或狭长椭圆形,中肋绿色,边膜质,中层、内层总苞片宽卵形或卵形,花序托凸起,半球形;花深黄色,雌花10-18朵,花冠狭管状,檐部具2(-3)裂齿,外面有腺点,花柱线形,伸出花冠外,先端2叉,叉端钝尖;两性花10-30朵,结实或中央少数花不结实,花冠管状,花药线形,上端附属物尖,长三角形,基部具短尖头,花柱近与花冠等长,先端2叉,叉端截形,有短睫毛。瘦果小,椭圆状卵形,略扁。花果期8-11月。

产地分布

遍及全国;东半部省区分布在海拔1 500米以下地区,西北及西南省区分布在2 000-3 000米地区,西藏分布在3 650米地区;生境适应性强,东部、南部省区生长在路旁、荒地、山坡、林缘等处;其他省区还生长在草原、森林草原、干河谷、半荒漠及砾质坡地等,也见于盐渍化的土壤上,局部地区可成为植物群落的优势种或主要伴生种。广布于欧洲、亚洲的温带、寒温带及亚热带地区,在欧洲的中部、东部、南部及亚洲北部、中部、东部最多,向南延伸分布到地中海及非洲北部,亚洲南部、西南部各国;另外还从亚洲北部迁入北美洲、并广布于加拿大及美国。模式标本采自苏联西伯利亚地区。

用途

含挥发油,并含青蒿素 (qing hau su C15H2205) 、青蒿内脂I、II (arteannuin I, II) 、a-蒎烯、樟脑、按叶油素、青蒿酮等,此外还含黄酮类化合物;地上部分还含东茛菪内脂类化合物。青蒿素为倍半萜内脂化合物,为抗疟的主要有效成分,治各种类型疟疾,具速效、低毒的优点,对恶性疟及脑疟尤佳。

本种提示

古本草书记述的“草蒿”(神农本草经)及“青蒿”(除花色淡青、淡黄色者外)与“黄花蒿”(本草纲目)无异,中药习称“青蒿”,而植物学通称为“黄花蒿”A. annur Linn., 该种在不同生态环境中生长,其体态略有变异。入药作清热、解暑、截疟、凉血、利尿、健胃、止盗汗用,此外,还作外用药。南方民间取枝叶制酒饼或作制酱的香料。牧区作牲畜饲料。本种不同于植物学上称的“青蒿”A. carvifolia Buch.-Ham. ex Roxb.,二者药用功能虽然接近,但后者不含“青蒿素”,亦无抗疟作用。

- 桂花的最佳嫁接时间是什么时候呢/桂花的最-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 吊兰如何进行繁殖呢/吊兰如何繁殖后代-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 山丹花如何进行栽培呢/山丹丹花怎么种-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

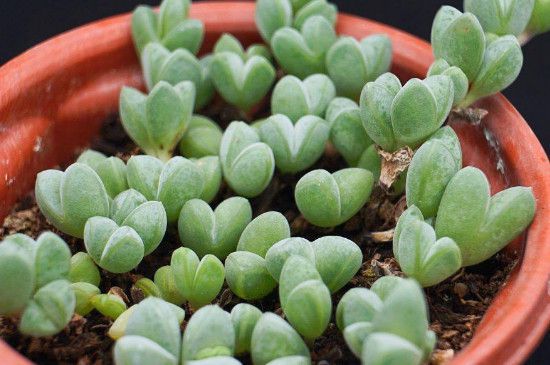

- 鲁氏石莲花与皮氏石莲花的区别:仔细观察两者-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 奥利维亚多肉的养护方法:注意控水并给予充分-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 关于多肉植物雨滴的资料:简单介绍多肉与雨滴-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 春天多肉植物怎么养/春天多肉植物怎么养才-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)

- 千佛手怎么施肥,详解千佛手四季施肥方法/千-----(2025-08-14T13:30:59+08:00)